인구 감소와 고령화, 하동군 위기

과거 실패, 하동은 교훈 얻을까?

하동군 ‘지역활력타운’, 희망인가 또 다른 실험인가

하동군은 옥종면 청룡리 일원에 2026년부터 2028년까지 총사업비 135억 원을 들여 ‘농촌형 컴팩트 도시’ 사업을 추진할 계획이다.(관련기사 링크) 하동군이 국토교통부의 ‘2025 지역활력타운 조성사업’에 경상남도 내 유일하게 선정된 것이다.

하동군이 국토교통부의 ‘2025 지역활력타운 조성사업’에 경상남도 내 유일하게 선정된 것은 언뜻 반가운 소식이다. 2026년부터 2028년까지 옥종면 청룡리 일원에 135억 원을 투입해 ‘농촌형 컴팩트 도시’를 조성하겠다는 이 계획은 인구 감소와 고령화로 위기에 처한 하동을 되살리려는 야심찬 시도다. 그러나 과거 유사 사업의 실패 사례를 돌아볼 때, 이 대규모 정부 주도 프로젝트가 과연 성공으로 이어질 수 있을지에 대해서는 회의적인 시각을 가질 수밖에 없다.

인구 감소와 고령화, 하동의 현실

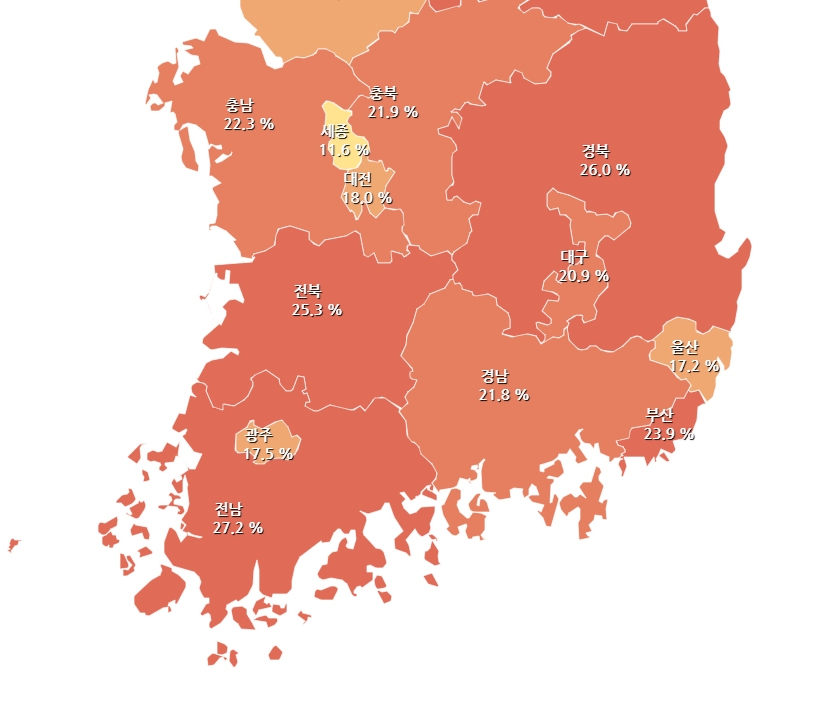

하동군의 상황은 심각하다. 2025년 2월 기준 인구는 40,574명에 불과하며, 고령화율(2023년 기준)은 46.7%로 전국 평균(22.5%)의 두 배를 넘는다. 경남연구원은 청년층 유출과 저출산으로 인해 2040년에는 인구가 21,000명까지 줄어들 것으로 예측했다. 실제 2025년 2월 기준 하동군청 정보에 의하면 하동읍(9,156명)과 진교면(5,530명)을 제외한 대부분 면 단위 지역의 인구는 2,000~3,000명 수준에 머물러, 지역 소멸의 그림자가 짙게 드리워져 있는 상황이다.

이러한 구조적 위기 속에서 ‘지역활력타운’ 사업은 귀농·귀촌을 장려하고 일자리 창출로 인구 유입을 꾀하려 하지만, 인프라 투자에 빠져서는 안되는 요인들에 무엇이 있는지는 타 지자체 사례가 보여주고 있다.

남해·사천의 전철, 되풀이될까

경남 내 유사 사업의 실패 사례는 하동군이 경계해야 할 교훈을 준다. 남해군은 2019년 ‘청춘마을’ 조성을 위해 관광 인프라에 집중 투자했지만, 단기 방문객 증가에 그쳤고 정주 인구 유치는 실패했다. 이에 대해 경남발전연구원은 “지역 특산물 개발이나 청년 지원 정책이 빠져 지속 가능한 일자리 창출이 이뤄지지 않았다”고 지적했다.

사천시는 2020년 항공 산업 연계 주거단지를 건설했지만, 실제 항공 관련 일자리는 30%에 불과했고, 고령층 중심의 인구 구조로 세수 확보에도 어려움을 겪었다. 당시 지역 언론은 “정부 지원금 종료 후 유지비 부담만 커졌다”고 보도했다. 이처럼 행정 주도의 획일적 정책은 지역 실정과 동떨어진 결과를 낳았으며, 전문가들은 “정책 설계 단계에서 주민 의견 반영이 부족하고 단기 성과에 치중한 탓”이라고 분석한다.

주민 주도성, 성공의 열쇠

하동군은 정부 다부처 협업과 맞춤형 계획으로 과거 한계를 극복하겠다고 밝히며, 딸기와 같은 지역 특화 자원을 활용하고 귀농·귀촌 인구의 주거와 생활 인프라를 개선하겠다는 청사진을 제시했다.

그러나 진정한 성공은 주민 참여와 소득 구조 개선에서 비롯된다. 강원 평창군 ‘청년마을’(2020년)은 창업 지원금, 공유 주택, 멘토링 프로그램을 결합해 청년 유입을 15% 증가시켰고, 경북 영덕군 ‘풍력 산업단지’(2021년)는 주민이 풍력 발전 수익에 직접 참여하는 모델로 고용 창출에 성공했다. 이들 사례는 정부의 재정 지원도 중요하지만 지역 주민의 주도성이 뒷받침될 때 지속 가능한 성과를 낼 수 있음을 보여준다.(강원연구원 2022년 ‘평창 청년마을 성과 분석’ 외 참조)

지방소멸연구센터장 김종훈 경상대학교 교수는 2023년 경남일보와의 하동의 차산업 관련 인터뷰에서 지역 특화 전략도 중요하지만, “전략… 청년층이 머물 수 있는 주거·교육·의료 지원이 뒷받침돼야 한다”고 조언했다. 이는 사업이 투자와 산업 지원에 그쳐서는 안 되며, 생활 인프라 개선과 병행해야 한다는 점을 강조한 것이다.

‘느린 성장’

하동군의 이번 사업은 주민 참여, 실험과 확장, 그리고 장기적인 목표 설정과 같은 요소들이 어떻게 조화를 이루느냐에 따라 그 결과가 달라질 수 있을 것이다. 지역 소멸 위기는 단기간에 해결되기 어려운 복합적인 과제다. 그렇기 때문에 ‘지역활력타운’이 실험으로 끝나지 않고 성공적인 사례로 자리 잡으려면, 정부의 재정 지원과 인프라에 기대기보다는 지역 주민의 목소리를 반영한 ‘느린 성장’ 전략을 꾸준히 추진하는 것이 중요하지 않을까?

하동이 인근 지자체의 모범이 되어 경남 농촌의 미래를 열어가길 기대한다.

![[주말엔경제] 해수부 부산行, 북극항로 타고 경남 경제에도 훈풍?](https://kntoday.net/wp-content/uploads/2025/07/20130725110505615_RN1UMLME_결과.jpg)